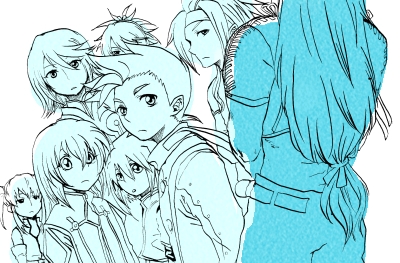

| ●2 うさ耳

享楽の街アルタミラでオゼット風邪が流行しているらしい。現在リーガルに代わってレザレノカンパニーの社長を務めているジョルジュも、高熱で寝込んでいるとの知らせを聞いて、彼らは見舞いのためにアルタミラへ寄ることになった。 「風邪がうつったらいけない。少し外で待っていてくれないか」 そういい残して本社の自動扉の奥へ消えたリーガルを、覇気をなくした街並みを眺めながらぼんやりと待つ。海の向こうで真っ赤な夕日がのろのろと沈んでいくところだった。 いつもはにぎやかなこの街が、こんなに静かなのも不気味なものだ。水上レールウェイが空しく行き来しているのを見ると、ウイルスというものの恐ろしさを実感する。 夕日が完全に海の向こうへ沈むと、そわそわといささか落ち着かない様子でそれを眺めていたロイドが振り返った。 「なあなあ先生! 今日ここに泊まるなら行ってもいいよな?」 寄る時間が時間だったので、リーガルを待つ間にしいなとプレセアに今夜の宿を取りにいってもらっている。レザレノカンパニーが提供するこの街唯一のホテルで、ここへ泊まる人の大半は共営しているカジノへ出向く。一度連れて行ってしまってから、そうとうご執心の未成年が言っているのはそのことだ。 まったく将来が心配になる趣向である。教師として保護者として、リフィルはため息をついた。 「風邪で苦しんでいる人がいるというのに、あなたねえ……。それに人が多い所へ行ってうつってしまったら大変よ」 「でもオゼット風邪って、命に関わる病気じゃないんだろー?」 「そんなことはあなたがかかったことがないから言えるんです!!」 余計な口を出したがために、にらまれてしまったゼロスは首をすくめて一歩退いた。ロイドと顔を見合わると、「まだ何か言いたいことでもあって?」と低い声と眼力にさらされる。 「わ、悪ぃ」 「ごめん、先生」 「わかったなら結構です」 「二人とも情けないなー」 「うるせ、がきんちょ」 「がきんちょって言うなってば」 「俺は情けないわけじゃないぜ。先生の意見をソンチョーしたんだよ」 「ロイド、アクセントが間違っているわ」 「あ、あれ?」 油断するとすぐに話のそれていく彼らの会話を軌道修正したのは、眉を下げて指を組んだコレットだった。 「でも先生の言うとおりだよロイド。私たち遊びに来たわけじゃないから、今日はゆっくり休んで明日に備えよ?」 控えめなコレットの提案はもっとも正論。街頭の明かりを受けて青白く浮かぶ彼女の視線は、どんよりと存在を主張するデリス・カーラーンに向けられている。また少し離れてしまった気がするそれに、焦るコレットの気持ちがわからないはずがなかった。 「そうだよな」 「うむ。その通りなのだが、申し訳ない」 真面目に反省したらしいロイドが俯くと、それを遮るようにリーガルが本社入り口から姿を見せたので、彼らはそちらへ振り返った。あまり表情を変えない彼が珍しく困った表情を浮かべている。何かあったのだろうか。 「あら、もう面会はよくて?」 「安静にしているしかないのだ。あまり気を使わせても悪いと思ってな」 「……またファンダリアの花の蜜を取りに行こうか、ボク?」 複雑な笑顔で申し出たジーニアスに、リーガルは軽く首を振る。その一言で全員が一瞬一人の少年の顔を思い出してしまい沈黙した。が、それもすぐに若干いらだったゼロスの声に破られる。 「それで? 申し訳ないって何のことよ?」  「ああ、……それがカジノの従業員のことで……」 言いづらそうに口を開いたリーガルの説明はこうだった。オゼット風邪の被害が一番ひどいのがカジノ運営社員たちで、ほぼ全滅状態なのだそうだ。なんとか他の社員を回して営業を続けているのだが、今夜は半年に一度のカジノパーティが行われるらしい。足りない人手をかき集めてはいるのだが、どうにも数人足りないのだという。 「……申し訳ないのだが、リフィル。また手を貸してもらえないだろうか。……それにできれば他のみんなも」 「ええ!」 「あら、私はよくってよ」 驚いたほかのメンバーに対して、一度経験のある選ばれし美女の返事は軽いものだった。 保護者代表の許可が下りてしまえば、お人よしの仲間たちはよほどのことがない限り断ることはない。それにもともとカジノに行きたがっていたロイドはもちろんのこと、さきほどは不謹慎を理由に反対したコレットも、弟のジーニアスも「人助けならいいよね」と頷いている。ゼロスに至ってはあの性格だ。不在の二人の意見は保留にして、こうしてあっさりとカジノのお手伝いは決まったのだった。 数十分後、ホテルのロビーにそれぞれ貸し出された衣裳に着替えた仲間たちが揃った。ジーニアスを除く男性陣はウェイター姿。プレセアを除く女性陣はリフィルと同じくバニー服である。除かれたお子様二人は厨房でカクテル作りを手伝うことになっていた。 「ま、とりあえず、これは着る人を選ばないからな」 モノクロのウェイター服のネクタイを調整しながら、ゼロスが鏡に向かって呟く。リーガルもロイドもからかう余地がないほどに似合ってしまい、少々面白くない。 一方女性陣バニー服のほうは、いろいろと問題があるのか、なにやら騒がしかった。 「コレット……、あまり言いたくはないけれど……」 「私……ぺったんこだから……」 「それもそうなんだけど、なんていうか……ねぇ?」 金髪の少女を囲んで二人のバニーが四苦八苦している。近寄るな、と言われているので、声はかけないが、彼女たちが苦労している問題はここからでも十分理解できた。 「コ、コレットはやばいんじゃないのか?」 戸惑っているような焦っているような、珍しい顔で、ロイドが囁く。鈍感少年でもさすがにあのバニーちゃんの危険性がわかるらしい。同感だったゼロスも苦笑しながら頷いた。 「ありゃー補導されちゃうでしょ。まるっきり犯罪だって」 「そのようだな。失礼かもしれないがコレットもプレセアと一緒に厨房の手伝いに行ってもらおう」 二人の会話にぬっと顔を出したリーガルはそう決めると、女性陣を刺激しないように呼びかけながら近づいていった。さっそく部下に手配し直したようで、コレットに普段着に着替えるよう伝えている。彼に便乗してバニーたちに近づくと、バニーの問題はもう一つあるようだった。 「ああ、リーガルちょうどいいところに。しいなのバニー服なんだけれど」 「は、恥ずかしいからあたしも厨房組みじゃあだめかい?」 「もうワンサイズ大きいのはないかしら? 腰はぴったりなんだけれど、こっちが……」 しいなの控えめな申し出をあっさり無視したリフィルは、彼女の胸を示して眉をしかめる。 「ほら、しいな。背筋を伸ばさないと崩れるわ」 身体を隠すように前かがみになるしいなをピシッと直立させると、あふれ出そうな胸元の衣裳を引っ掴んで、ぐいっと上に持ち上げ整えた。  「!!」 「っ!」 「ひょー…今のはすげーな」 思わず目をそらしたリーガルとロイドの心を代弁するかのように、ゼロスが小さく漏らす。 女同士と言うのはどうしてこうも時に大胆なのだろうか。 「ちょ、リフィル! リーガルの前で!!」 「あら、ごめんなさい」 真っ赤になって抗議するしいなに、きょとんとしたリフィルにちっとも悪気はないのが恐ろしい。強い刺激にさすがのゼロスもどう茶化そうか悩んでいると、ぼそりとリーガルが一言答える。 「……よくわかった。ワンサイズ上を用意しよう」 ごめん、コレット……。 うさ耳というより、むしろリフィル姉さんのセクハラについてですが。 ごめんなさい。次に続きます。 追記: くろさんが素敵挿絵を描いてくれました!!全員集合絵とか、過剰サービスじゃありませんか!? 本当にありがたすぎる幸せvv あれ、これって死亡フラグ立っちゃいました?? |